今回は、世界2,000万ダウンロードのゲームアプリ「Brain Dots」を取材しました。

※トランスリミット株式会社 CEO 高場大樹さん (スタッフは25名[アルバイト込]で、ビジネス1名[広報・採用]、デザイナー1名、残りはエンジニア)

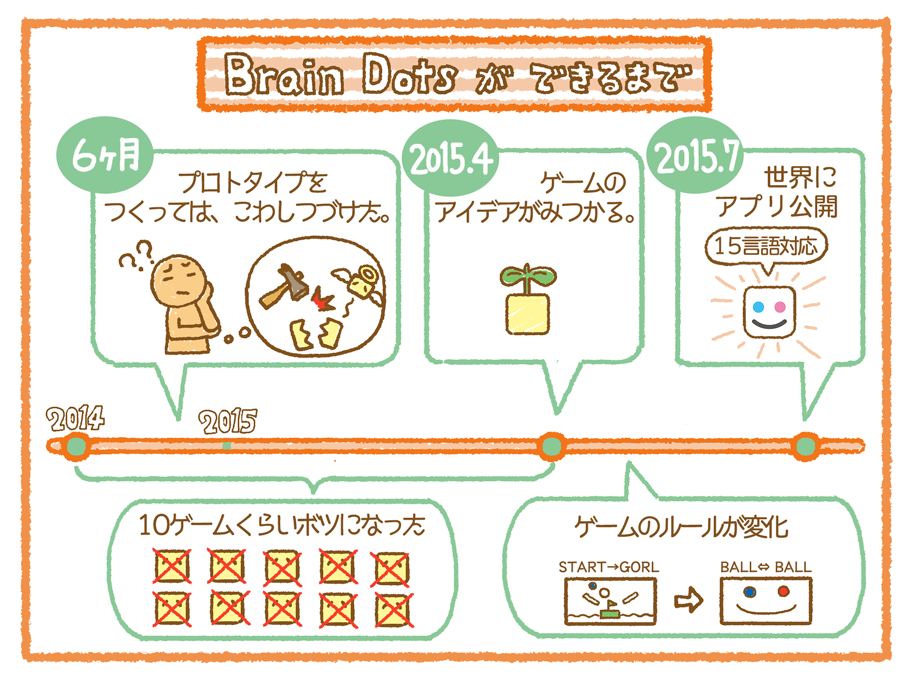

「Brain Dots(ブレイン ドッツ)」ができるまで。

「Brain Dots」について教えてください。

「Brain Dots」は画面に線を引いて、2つのタマをぶつけるゲームです。2015年7月にリリースして、世界で2,000万ダウンロード(iOS 40%:Android 60%くらい)されています。

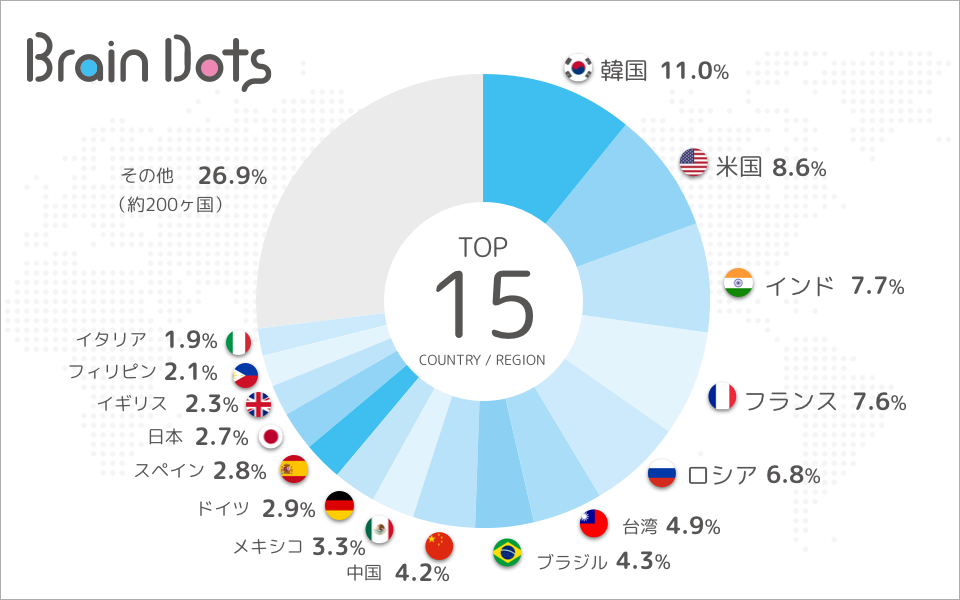

特徴としては「ユーザーの95%が海外」という点です。国別でみると、韓国とアメリカが多いですけど、すごくまんべん的ですね。最近はインドのユーザーが、すごく増えてきています。

※国別のユーザー比率。

「Brain Dots」が生まれた経緯をおしえてください。

まず「そもそも、なにをつくるか?」を決めるために、ひたすらプロトタイプをつくりました。

というのも、ぼくらは「企画先行」でゲームをつくることがなくて。エンジニアが「こんなのおもしろいんじゃない?」とプロトタイプをつくってみて、実際におもしろかったら進行しているんです。

なぜなら、決して「数打ちゃあたる」と思っていないからです。スタイルとしては「プロトタイプをつくって、当たるものを厳選している」という感じですね。当たらないものは当たらないんです。

なるほど。

なので、まずは「つくっては壊して、つくっては壊して…」をくり返して、その中から「光るもの」を見つけていく。でも、なかなかそれは出てこない。ぜんぜん出てこないんですよ。

「Brain Dots」のときは、6ヶ月もの間「つくっては壊して」をくり返して、ようやく「これはいけるかもしれないぞ」という、ゲームのアイディアをみつけました。

そうだったんですか。

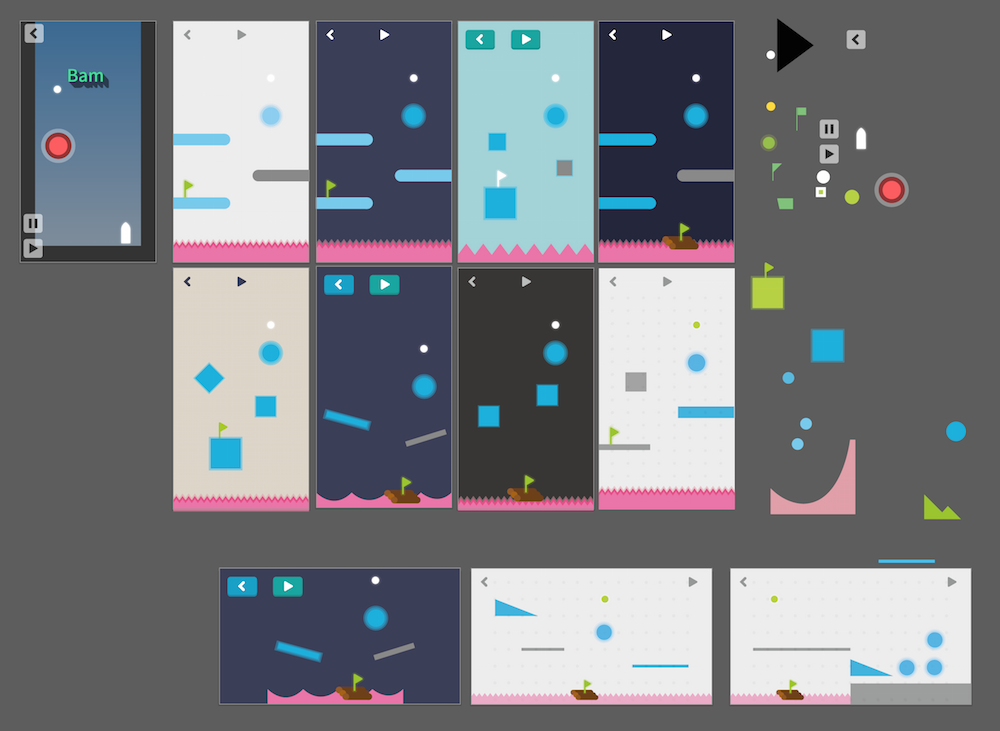

はい。ただ当初のアイディアは「タマをゴールまで運ぶゲーム」だったんです。「タップできる場所」を押すと、タマがボインと弾かれて。それをタイミングよくタップして、ゴールに運んでいく感じ。

ところが、それだと「タップできる場所」が制限されてしまって、ゴールまでのルートが、だいたい決まってきちゃうんですね。そうなると、ただの「タイミングよく押すゲーム」になってしまって…。

※初期の「タマをゴールまで運ぶゲーム」のプロトタイプデザイン。

え、そこからどうなったんでしょう?

それで「どうしよう…」と思っていたところ、あるときデザイナーがゴールの形を「マル」にしたんです。何の気なしに。それを見てふと「あれ?これゴールも動くんじゃない?」と思ったんですね。

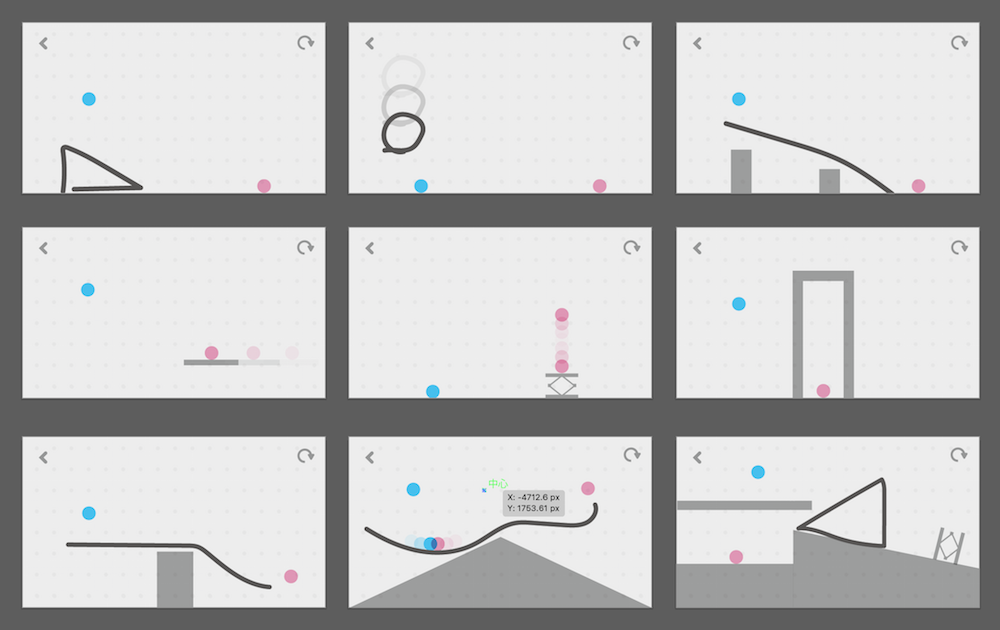

そして線でなぞってみたら、「どっちもゴールであり、スタートである」という発想になって、ルールとしては「2つのボールが当たったらゴール」というゲームに変化しました。

※「2つのボールをぶつけるゲーム」になってからの初期デザイン。

なるほど、つくりながら変化したんですね。

そうですね。プロトタイプ段階では「ゴールまでタマを運ぶゲーム」だったのですが、デザインをやった瞬間に「新しいルール」が見つかって、いまの「Brain Dotsの原型」にたどり着いた感じです。

そして最後に、世界観を「紙」というテーマで統一しました。「ペンでなぞって、紙に線をかく」ってすごく自然だし、楽しいじゃないですか。

こうして、累計9ヶ月かけて完成したのが「Brain Dots」というゲームでした。結果的に「何をつくるか?」に6ヶ月、「つくりこみと開発」に3ヶ月かかりました。

※完成した「Brain Dots」のゲーム画面。

おもしろいゲームをつくるには?

プロトタイプをつくったとき、「これはいける」と「これはボツ」のパターンがあるわけですよね。一体なにがちがうんですか?

「これはいける」のときに感じるのは、まず「説明のいらないおもしろさ」です。これはもうぜったいに必要なんです。世界中の人をカバーするためには、一番なくてはならない要素だと思います。

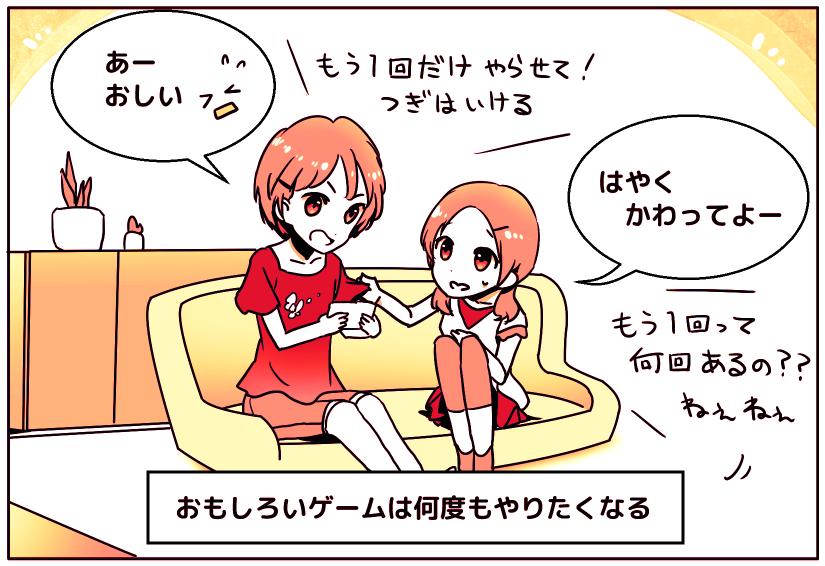

もうひとつ「ランダム性」も重要です。ランダム性がありつつ、プレイヤーが「次やったらいける」「次こそはいける」とずっと思えること。この感覚があると「何度もやりたい」と思えるからです。

逆に、結果が決まりきっているゲームは、あまり良くない。たとえば「こう攻略すると絶対にクリアできる」「このキャラをつかえば確実に勝てる」といったゲームです。

「ランダム性」というのは、具体的にはどういうことなんでしょうか。

「Brain Dots」でいうと、ボールの動きに「ランダム性」がありますよね。なぜなら、ほんの微妙な操作であっても、2つのボールの動きが、無限に変化するからです。

だから、人によって「偶然1回でクリアした」ということもあるし、「丸一日やってもクリアできない」ということもある。これは「クリア方法がわかっても、クリアできない」ということでもあります。

他には「キャンディクラッシュ」でいうと、上から落ちてくるキャンディが、プレイするたびに変わりますよね。そうすることで、パズルの譜面に「ランダム性」を加えているわけです。

6ヶ月でどのくらいのゲームが「ボツ」になったのでしょうか?

10個くらいはボツになりました。「モックアップをつくる」「もう少しつくりこんでみる」「ボツになる」というサイクルで、2週間に1つくらいのペースで、ゲームをつくっていましたね。

ただ「ボツになったゲーム」ってムダになるわけではなくて。表面上の企画はかわっても、技術的なベースは一緒だからです。なので、ちょっとずつ軸足を動かして、ノウハウをためていく感じ。

「Brain Dots」公開後について。

リリース後の「Brain Dots」について教えてください。

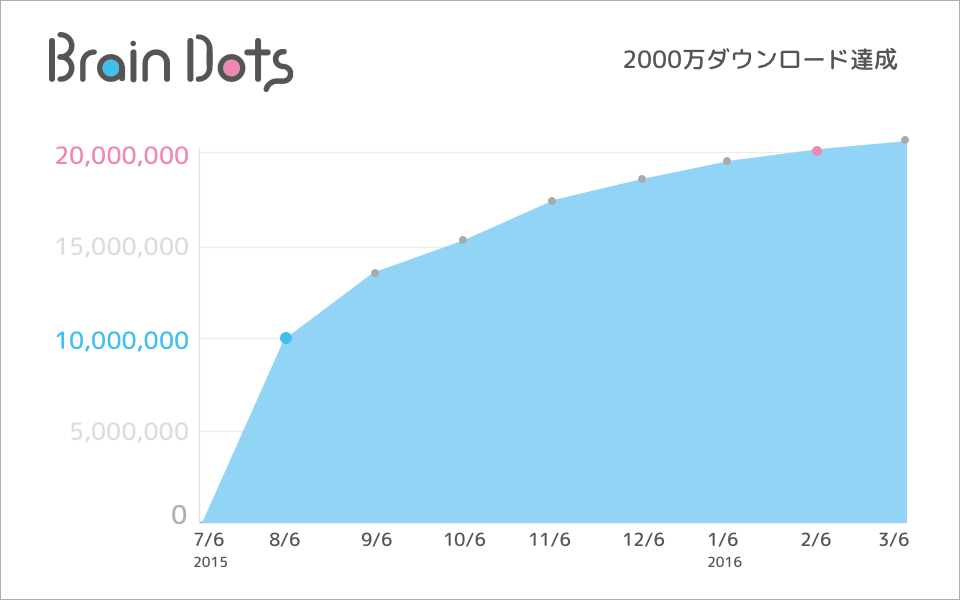

最初の1,000万ダウンロードまでは、リリース1ヶ月で到達しました。アプリストア上でのGoogleとAppleのおすすめ、「Brain Wars」からの送客、メディアで取り上げていただいたりです。

ピーク時は1日50万ダウンロードほど増えていました。そしてリリースから7ヶ月(2016年1月)で、2,000万ダウンロードまで到達しました。タブレット比率は10〜20%なので、ほぼスマホです。

あと、ユーザーの平均プレイデータとしては、1日に2〜3回起動して、30分くらいあそんでいるイメージです。「スタミナ」がないので、ずっとやり続けている人も多いですね。

※ダウンロード数の推移。

「アプリの拡散」という意味で、うまくいった施策はありますか?

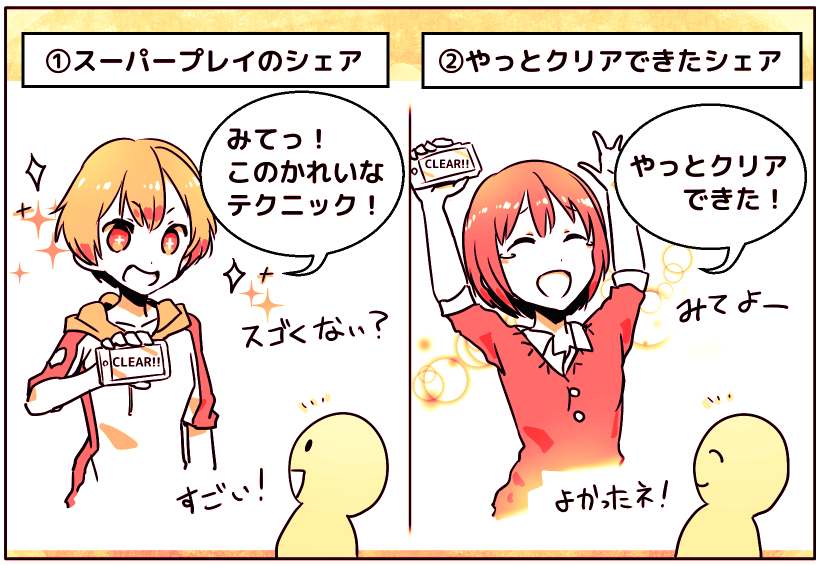

「プレイ動画」を録画する機能をつけたのは、うまくいきました。「リプレイ」を動画で残すことで、ユーザーが隣にいる人に見せたり、ソーシャルでシェアしてくれました。

シェアのされ方としては、「これすげえだろ!」と、スーパープレイをシェアするパターン(上級者)と、「やっとクリアできた!」とシェアするパターン(初心者)が多かったです。

この2つはユーザーにとって「奇跡の瞬間」なので、他人に見せたくなるのだと思います。現在「Everyplay」というプラットフォーム上だけでも、34万の動画が公開されています。

ユーザーがステージ作成できる「ビルダー」機能はどうですか?

「ビルダー」からは、ぼくらの想像力を超えた、おもしろいステージがたくさん出てきています。累計100万ステージがつくられていて、だいたい1日に1万ステージずつ増えていますね。

当初は「いかに挑戦しがいのあるステージをつくるか」という遊び方を想定していたのですが、最近は「いかに見た目がおもしろいステージをつくるか」という、アート的な遊び方をされています。

※ユーザーがつくった「ピンボール」のようなステージ。

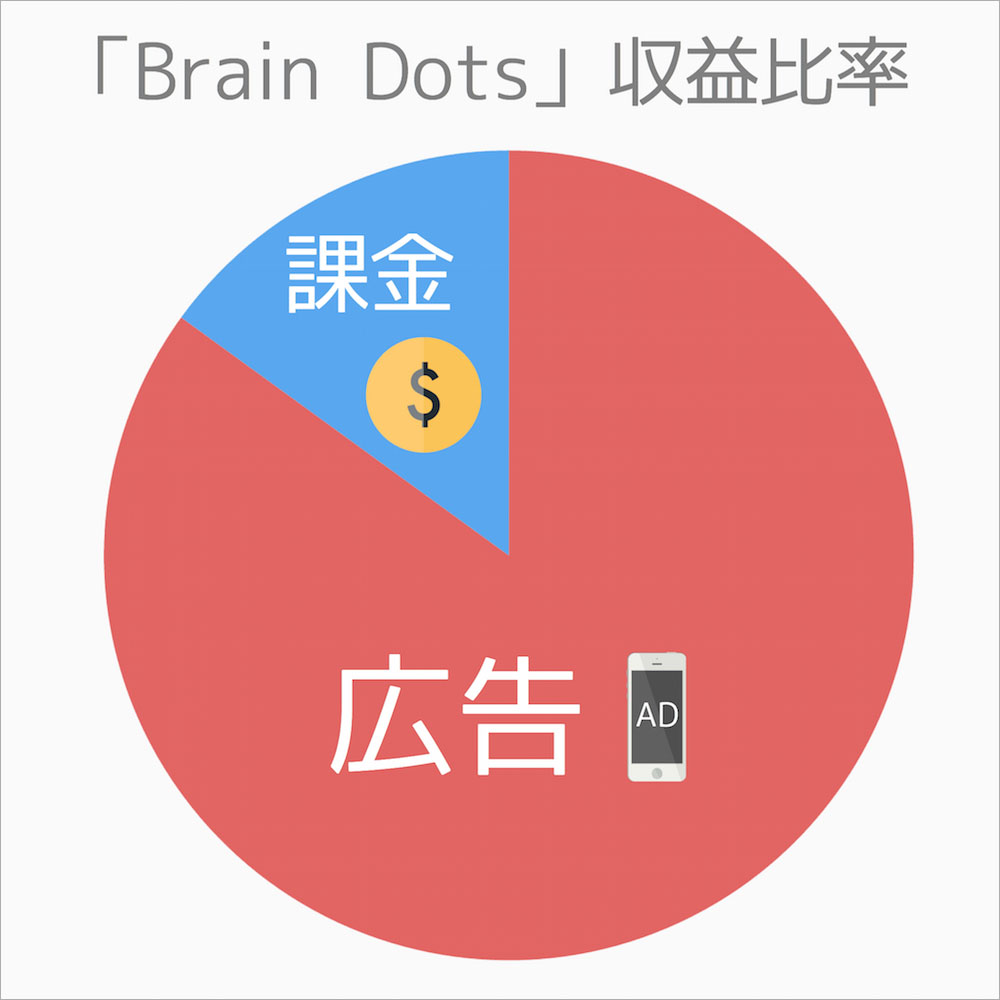

マネタイズについて

マネタイズ(収益面)についてはどうですか?

広告と課金の比率としては、ほぼ8〜9割くらいは広告ですね。広告については、動画リワードとインタースティシャルを入れていますが、インタースティシャルの収益が大きいです。

課金はそれほどでした。「広告削除」くらいしか課金ポイントがないので。いろいろ考えて「スタミナ制」にしなかったのが、課金マネタイズ的には上手くいかなかった。

あと、1ユーザーあたりの収益性は、「BrainWars」と比べてもかなり低いです。なので、正直ぜんぜん儲かっていないですね。数の多さでなんとかなっている感じ。

「広告の収益性」を国別にみるとどうですか?

国別の広告単価で考えると、日本とアメリカが2強です。日米を基準にしていうと、韓国・台湾・イギリスが日米の1/3くらい、その他の国は日米の1/5くらい、という感じですね。

中にはインドのように、日本の1/10以下の単価の国もあります。これはつまり「インド人10人分の収益 = 日本人1人分の収益」ということです。すごくバランスが難しいところですよね。

「世界であそばれるゲーム」をつくるために意識していること。

1、通信環境に配慮する。

アプリのサイズをすごく抑えています(iOS 40MB、Android 27MB)。開発ツールは「Cocos2d-x」をつかっています。これを「Unity」で普通につくると、軽く100MBは越えちゃうんですよね。

あと「オフライン環境」でも遊べるようにしています。途上国はネットがプリペイド式(従量課金)なので、1億ダウンロード狙うなら「ネットがなくても遊べる」は必須条件です。

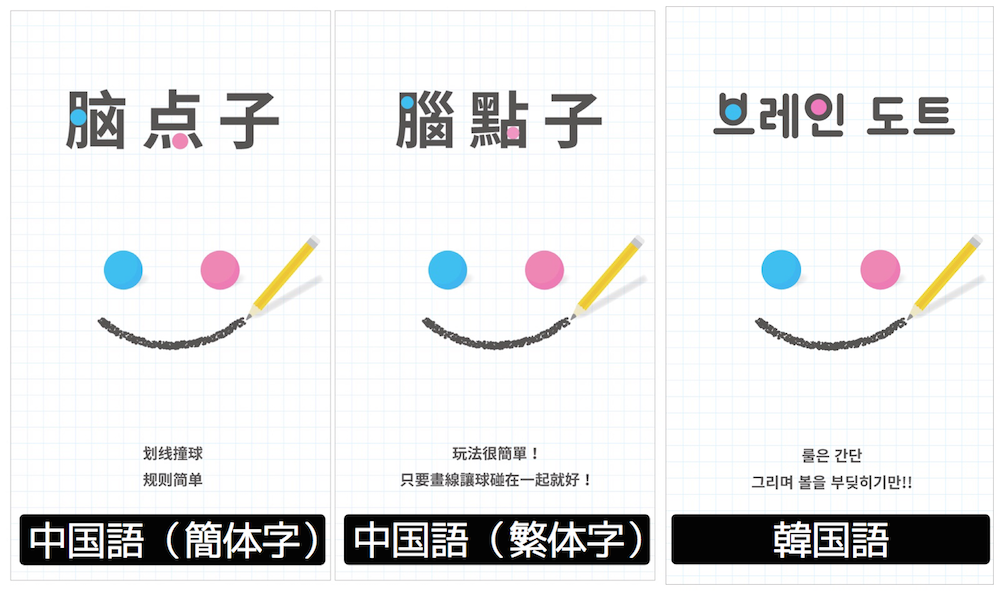

2、他言語にローカライズする。

言語は15言語にローカライズしています。そもそもアプリ内に「文字の説明」は一切入れていないので、ほぼメニューの翻訳くらいですけど。

あと、中国語と韓国語だけは「専用ロゴ」をつくりました。この2国は「アルファベット表記」になじみがない国だからですね。そのまま「Brain Dots」と英語で書くと、違和感がでてしまうんです。

たとえば、中国ではCoca-Cola(コカコーラ)や、Evernote(エバーノート)なども、アルファベットではなく、漢字で表記しているんですね。

3、デザインのグローバル性

アプリの細かいデザインにも気を配っています。たとえば「鉛筆の色」です。日本人のイメージだと、鉛筆って「茶色か緑」なんですよ。ところが、アメリカだと「黄色」のイメージが強い。

バランスを考えて、最終的に鉛筆は「黄色」にしました。そういう「日本ではこうだけど、世界ではどんなイメージか?」ということは常に意識しています。

「Brain Wars」と「Brain Dots」の違い。

「Brain Wars」と「Brain Dots」で、大きく変化したことは何ですか?

ユーザー層はまるっきり変わりましたね、むしろ真逆に近いかもしれません。一言でいうと「Brain Wars」は縦に深いゲーム、「Brain Dots」は横に広いゲーム、というイメージです。

「Brain Wars」は脳トレ対戦ゲームなので、どうしても「勝ち負け」が明確なんです。感覚的には、5%の人が勝ち続けて、95%の人は負けてしまう、というイメージです。

だから、ハマる人は深くハマるけど、多くの人は勝てずにやめてしまう。その反省をいかして、「Brain Dots」ではステージクリア制にして、「みんなが気持ち良くあそべるゲーム」にしました。

結果的に「Brain Dots」は、ユーザーの幅は広く、継続率もすごく高いんだけど、ハマり度は浅い、というゲームになりました。本当はこの掛け算で「広くて、深いゲーム」になるのが理想ですね。

1作目の「Brain Wars」が1,500万ダウンロードされたわけですよね。「2作目のプレッシャー」はありましたか?

そうですね。プレッシャーはすごくありました。とくに「ゲーム開発として」と「会社の事業として」、この2種類のプレッシャーがあったと感じます。

まず「ゲーム開発として」というのは、つくっているときに「おもしろいものは、いつ見つかるんだろう?」と感じるプレッシャーです。ゴールがいつまでも見えない恐怖感というか。

精神的にも「つくっては壊して」を繰り返すのは楽じゃなかった。すごく信じる力がいります。ボツが続いてくると「自分に企画のセンスがないんじゃないか?」とも思えてくるんですよ。

もう気持ち的には「おもしろくないもの」をつくってしまったほうが楽です。でも、中途半端なものをつくってもしょうがないし、そこは耐えるしかなかったですね。

聞いてるだけで、しんどくなりそうです。

あと、もうひとつ「会社の事業として」というのは、「投資した分は回収しないと」という経営的なプレッシャーですね。いま社員が20人いて、つくっている間もコストは発生し続けるわけで。

9ヶ月かけて厳選したのに、これでぜんぜんダメだったら、「それなら、1ヶ月に1本つくって、9回チャレンジしたほうがいいんじゃないの?」と、周りからも言われてしまいます。

ぼく自身も「技術者の集団をつくって、良いものだけを狙いすましてつくる」と常々いってきたので、これで外したら「ただの一発屋」になると思いましたし、譲れないところでした。

まとめ

2作連続で「世界1,000万ダウンロード」を達成したことで、自信はつくものですか?

そうですね。「間違ってなかったな」とはすごく思います。「コレだと思ったものはいける」という自信が深まりましたし、つぎも狙う自信はあります。確証があるわけではないですけどね。

だから「コレだ」と思えるゲームをまた探します。つくったり壊したりしながら。ちなみに、今夏リリース予定のLINEゲームも、最近やっと企画が固まったのですが、ここまで7ヶ月かかりました。

「海外でヒットするアプリをつくりたい」という人にアドバイスするとしたら?

やっぱり、マーケティングとしても、広報としても、最強なのは「アプリのおもしろさを磨くこと」です。人が人に「これおもしろいよ」と伝えたくなるものをつくれば、世界中に広まっていきます。

とくに海外では「本質的なおもしろさ」が必要です。世界を意識せずに、日本人の感覚で「日本で流行りそうなゲーム」をつくってしまうと、必然的に「日本のユーザー」に限定されてしまいます。

最後にメッセージなどあればお願いします。

トランスリミットでは、一緒に世界で戦ってくれるエンジニアを募集しています。みんながチャレンジしていないことにも、どんどん挑戦します。ぜひ興味があれば、検討いただけると嬉しいです(採用ページ)

僕は「日本人でも世界でやれるんだぞ」ということも証明したいんです。まだ「世界で大成功した日本のネット企業」って出ていないじゃないですか。それって、すごく悔しいことだと思っていて。

世界中でヒットしている「クラッシュ・オブ・クラン」のスーパーセルも、人口500万人しかいないフィンランドの会社なんですよね。日本の会社でもそれが出来ると、証明したいと考えています。

取材協力:トランスリミット株式会社